2025.08.29

対談

LTVから始めるマーケティングの再設計 ──実務と学術の両面から探る、これからの広告のあり方とは【前編】

#マーケティング

MEMBER

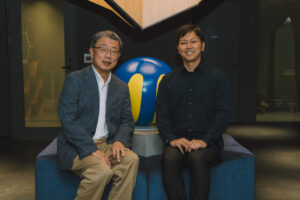

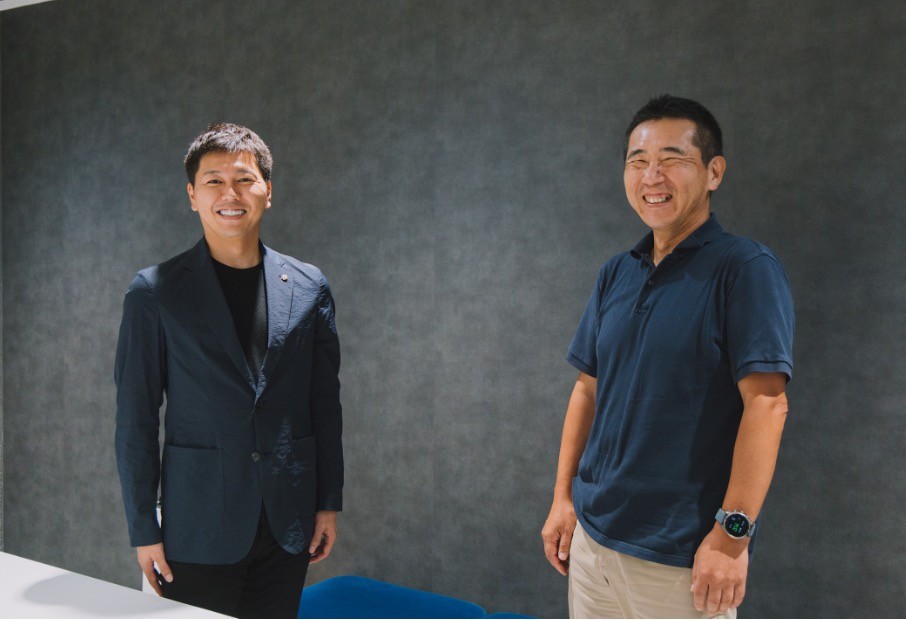

青山学院大学 経営学部

マーケティング学科 教授

小野 譲司さま

慶應義塾大学大学院で博士(経営学)を取得し、2011年より現職。CS・CXなど顧客満足の理論と実証を研究。関連著書多数。

株式会社Macbee Planet

代表取締役社長

千葉 知裕

公認会計士。大手監査法人を経てMacbee Planetに入社。2021年より代表としてグループ全体を統括。

運用型広告は、成果に直結しない──。そんな課題意識が、マーケティングの現場で広がりつつあります。マクビープラネットが全国1,063名のマーケティング担当者を対象に実施した調査では、4割以上が運用型広告に「満足していない」と回答。その背景には、CTRやROASへの不満、社内リソースの不足といった構造的な課題があるようです。

一方で、成果に応じて費用が発生する「成果報酬型広告」に対しては、大企業で60.5%、中小企業では71.2%が「満足している」と回答。無駄な広告費を抑えられる点が評価されたものの、未導入企業では「信頼できるパートナーがいない」「効果に不安がある」といった懸念があるようです。

そもそも広告における「成果」とは何を指すのか。そして成果報酬型広告は、企業のマーケティングに、どのような変化をもたらすのか。青山学院大学の小野 譲司教授と、マクビープラネット代表の千葉 知裕が、調査結果をふまえながら企業戦略の本質に迫ります。

一方で、成果に応じて費用が発生する「成果報酬型広告」に対しては、大企業で60.5%、中小企業では71.2%が「満足している」と回答。無駄な広告費を抑えられる点が評価されたものの、未導入企業では「信頼できるパートナーがいない」「効果に不安がある」といった懸念があるようです。

そもそも広告における「成果」とは何を指すのか。そして成果報酬型広告は、企業のマーケティングに、どのような変化をもたらすのか。青山学院大学の小野 譲司教授と、マクビープラネット代表の千葉 知裕が、調査結果をふまえながら企業戦略の本質に迫ります。

これから成果報酬型広告は広がっていくのか

小野教授

(以下敬称略):

(以下敬称略):

ひとつ気になったのは、回答者がどの部門の担当者の方なのかなということですね。

と言いますのも、「成果報酬型広告に投入する予算は、そもそも広告費(広告宣伝費)ではなく販促費(販売促進費)なのではないか」という疑問があります。広告費は本来、認知拡大を図るために、マーケティングファネルの川上で使うものであり、購入の後押しをするために使うのは販促費と考えられるからです。

だから、この調査結果で成果報酬型広告の導入状況を聞いて、大企業・中小企業ともに約3割にとどまったのは、調査対象に「マーケティングに携わる担当者」を置いたからではないか、とも思いました。

企業によっては、マーケティングは川上しか見ていないところもありますからね。

と言いますのも、「成果報酬型広告に投入する予算は、そもそも広告費(広告宣伝費)ではなく販促費(販売促進費)なのではないか」という疑問があります。広告費は本来、認知拡大を図るために、マーケティングファネルの川上で使うものであり、購入の後押しをするために使うのは販促費と考えられるからです。

だから、この調査結果で成果報酬型広告の導入状況を聞いて、大企業・中小企業ともに約3割にとどまったのは、調査対象に「マーケティングに携わる担当者」を置いたからではないか、とも思いました。

企業によっては、マーケティングは川上しか見ていないところもありますからね。

千葉:

なるほど。たしかに、それはあるかもしれません。

しかし、私がよく知る人材業界では、AI Overviewsの影響もあってか、運用型広告の場合、1件あたりの獲得コストが、かつての30〜50倍にまで上がっているそうです。そのため「成果報酬型広告で確実に取りたい」と考えるマーケティング担当者の方からご相談が増えているのも事実です。

このような傾向があることは知っていましたし、「CTRやCPAといった指標が最適化されても、実際の事業成果にはつながっていない」という声は以前から現場で耳にしていましたが、調査で「運用型広告に対する不満を抱えている方が、大企業・中小企業ともに4割以上にのぼっている」という結果が出たのは、想像以上でした。

しかし、私がよく知る人材業界では、AI Overviewsの影響もあってか、運用型広告の場合、1件あたりの獲得コストが、かつての30〜50倍にまで上がっているそうです。そのため「成果報酬型広告で確実に取りたい」と考えるマーケティング担当者の方からご相談が増えているのも事実です。

このような傾向があることは知っていましたし、「CTRやCPAといった指標が最適化されても、実際の事業成果にはつながっていない」という声は以前から現場で耳にしていましたが、調査で「運用型広告に対する不満を抱えている方が、大企業・中小企業ともに4割以上にのぼっている」という結果が出たのは、想像以上でした。

小野:

広告の成果をどこに置くかというのは大きな問題ですよね。

特にアメリカでは、Amazonをはじめとするリテールメディア広告が成長していて、千葉社長のおっしゃるように成果報酬型広告にシフトしていくという流れがあるのもわかるのですが、とはいえ広告には広告としての役割があって、購入のような直接的なコンバージョンだけを成果と見るのは、ちょっと違う気がしています。

特にアメリカでは、Amazonをはじめとするリテールメディア広告が成長していて、千葉社長のおっしゃるように成果報酬型広告にシフトしていくという流れがあるのもわかるのですが、とはいえ広告には広告としての役割があって、購入のような直接的なコンバージョンだけを成果と見るのは、ちょっと違う気がしています。

千葉:

私たちが強みを持つ成果報酬型広告は、お客さまの売上や利益に直接つながるタイミングで報酬が発生するため、無駄な費用がかからないという点が大きなメリットです。

ただし、決してマーケティングファネルの川下だけを見ているわけではありません。「クリック」や「インプレッション」のような短期的な通過指標を追いかけるのではなく、LTVを最大化するために、「本質的なロイヤルカスタマーをどれだけ獲得できたか」に重きを置いて、量より質を追求していくべきだと考えています。

ただし、決してマーケティングファネルの川下だけを見ているわけではありません。「クリック」や「インプレッション」のような短期的な通過指標を追いかけるのではなく、LTVを最大化するために、「本質的なロイヤルカスタマーをどれだけ獲得できたか」に重きを置いて、量より質を追求していくべきだと考えています。

広告成果の本質はLTVにあり

━ 今回の調査結果では、成果報酬型広告の成果地点をどこに置いているかを聞いたところ、「クリック」が約6割で最も多く、次いで「インプレッション」や「問い合わせ」が約4割と続きました。

お二人としては、何を広告の成果に置くべきであるとお考えですか?

お二人としては、何を広告の成果に置くべきであるとお考えですか?

小野:

それはその企業が抱えている課題に応じてしっかりと定義すべきだろうと思います。

先ほど千葉社長からLTVのお話がありましたが、LTVを最大化させるには自社の製品やサービスに対するロイヤルティを高める必要がありますよね。

さらに言えば、自社の製品やサービスに“愛着を持ってくれている人”がロイヤルカスタマーなのか、あるいは“何度も買い続けてくれる人”がロイヤルカスタマーなのかといった、心と行動の問題もあれば、単に自社に支払ってくれた総額の問題もある。

LTVを最大化するには、こうしたロイヤルカスタマーの定義を明確にしたうえで、広告のメディアを選び、成果をどこに置くのかを考えることが大切だと思います。

先ほど千葉社長からLTVのお話がありましたが、LTVを最大化させるには自社の製品やサービスに対するロイヤルティを高める必要がありますよね。

さらに言えば、自社の製品やサービスに“愛着を持ってくれている人”がロイヤルカスタマーなのか、あるいは“何度も買い続けてくれる人”がロイヤルカスタマーなのかといった、心と行動の問題もあれば、単に自社に支払ってくれた総額の問題もある。

LTVを最大化するには、こうしたロイヤルカスタマーの定義を明確にしたうえで、広告のメディアを選び、成果をどこに置くのかを考えることが大切だと思います。

千葉:

そうですね。小野教授がおっしゃるように、購入のような直接的なコンバージョンだけを見るのは、私も間違っていると思います。

特にD2Cのようなビジネスの場合、初回購入後、3回目までに8割くらいが離脱すると言われているなかで、商品を愛して継続購入してくれる人をどれだけ獲得してくるかが、極めて重要なんですよね。

だからこそ、最初の接点となる広告の時点からロイヤルカスタマーの獲得を意識して、過去のデータから逆算で認知やリテンションまでを含めた包括的なマーケティングをすることが大切だと考えています。

特にD2Cのようなビジネスの場合、初回購入後、3回目までに8割くらいが離脱すると言われているなかで、商品を愛して継続購入してくれる人をどれだけ獲得してくるかが、極めて重要なんですよね。

だからこそ、最初の接点となる広告の時点からロイヤルカスタマーの獲得を意識して、過去のデータから逆算で認知やリテンションまでを含めた包括的なマーケティングをすることが大切だと考えています。

小野:

私はある大手のフィットネスクラブのお手伝いをしていましたが、あの業界も似たようなところがあって。

入会獲得競争が激しいので、「3ヶ月無料!」のような極端な値引きで会員を集めてきては、3ヶ月後には退会していくわけです。ここが営業サイドとマーケティングサイドでは、見方が全然違う。

営業の人たちは「目標の契約数は達成したんだからいいじゃないか」というのですが、LTVを理解しているマーケの人たちからすると「いやいや、翌年にはその半数近くが退会してしまうのだから、結局また獲得しなければならない」という、認識の違いです。

この背景には、他社と張り合って不毛な獲得競争から抜け出せない古い体質と、LTVを引き上げるロイヤルカスタマーを可視化するのが難しいという問題があるのでしょうね。

入会獲得競争が激しいので、「3ヶ月無料!」のような極端な値引きで会員を集めてきては、3ヶ月後には退会していくわけです。ここが営業サイドとマーケティングサイドでは、見方が全然違う。

営業の人たちは「目標の契約数は達成したんだからいいじゃないか」というのですが、LTVを理解しているマーケの人たちからすると「いやいや、翌年にはその半数近くが退会してしまうのだから、結局また獲得しなければならない」という、認識の違いです。

この背景には、他社と張り合って不毛な獲得競争から抜け出せない古い体質と、LTVを引き上げるロイヤルカスタマーを可視化するのが難しいという問題があるのでしょうね。

ファネル全体を視野に入れた包括的な広告運用を

━ 小野教授に伺います。成果報酬型広告は、今後、企業にとってどのような“進化”や“補完”になるとお考えですか?

小野:

これまでは大きな網を投げて、その中で買ってくれる人たちを絞り込んでいたところから、成果報酬型広告になると購買データから逆算して、趣味・嗜好のデータなどとも掛け合わせながらターゲットを広げていくことになるわけなので、しっかりとターゲットが定まっている商品であれば、フィットするのではないでしょうか。

ただ、Amazonのように膨大な顧客データを持っていれば、逆算でもマスに展開できると思いますが、データを持たない企業では、従来の川上から攻める手法と両輪でやっていく必要があると思いますね。

つまり、従来の手法と成果報酬型広告のどちらか一方を選ぶのではなく、どちらもバランスを取りながら最適化を図ることが重要であり、それを支援するパートナーの存在が不可欠になっていくのではないかと見ています。

ただ、Amazonのように膨大な顧客データを持っていれば、逆算でもマスに展開できると思いますが、データを持たない企業では、従来の川上から攻める手法と両輪でやっていく必要があると思いますね。

つまり、従来の手法と成果報酬型広告のどちらか一方を選ぶのではなく、どちらもバランスを取りながら最適化を図ることが重要であり、それを支援するパートナーの存在が不可欠になっていくのではないかと見ています。

千葉:

まさにおっしゃる通りです。Amazonのようなプラットフォーマーだと、購買データだけでなく顧客の声を集めるのも簡単にできますし、Amazonには音楽や動画の視聴履歴や読書履歴のような趣味・嗜好のデータが山ほどありますから強いですよね。

逆算するための分析に活用するデータの量は、ターゲティングの精度を大きく左右しますので、購買データをはじめアクセス解析で取れるような行動の結果を示すデータだけでなく、そこに至るまでの感情の動きを知るための感情データをどれだけ盛り込めるか、私たちもこれから強化していきたいと考えているところです。

逆算するための分析に活用するデータの量は、ターゲティングの精度を大きく左右しますので、購買データをはじめアクセス解析で取れるような行動の結果を示すデータだけでなく、そこに至るまでの感情の動きを知るための感情データをどれだけ盛り込めるか、私たちもこれから強化していきたいと考えているところです。