2025.10.30

対談

広告の“目的”はどこにある? ──『認知』にとどまらない新しい広告のあり方を考える【前編】

#マーケティング

MEMBER

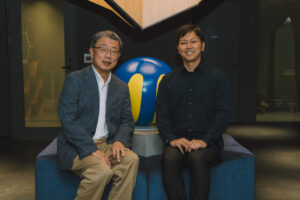

多摩美術大学 美術学部

リベラルアーツセンター 教授

佐藤 達郎さま

広告コミュニケーション論の第一人者。国内外の広告トレンドや創造性、社会との関係性を研究。

株式会社Macbee Planet

代表取締役社長

千葉 知裕

公認会計士。大手監査法人を経てMacbee Planetに入社。2021年より代表としてグループ全体を統括。

マクビープラネットが行った「広告の“目的と成果”に関する実態調査」では、約9割のマーケティング担当者が「認知広告は評価が難しい」と回答。“認知=成果”に疑問を抱く傾向が強まる一方で、広告出稿の目的は依然として「認知重視」が多数派を占めるという、構造的なギャップが浮き彫りとなりました。

このように広告の“目的”が形骸化すると、経営層と現場で認識の齟齬が生じ、投資配分の誤りやメッセージの分散など、マーケティング効果の低下を招きかねません。

広告の“目的”を認知だけに求める時代は、すでに終焉を迎えているのではないか——。この問いを起点に、多摩美術大学の佐藤 達郎教授と、マクビープラネット代表の千葉 知裕が、新しい広告設計のあり方を考察します。

このように広告の“目的”が形骸化すると、経営層と現場で認識の齟齬が生じ、投資配分の誤りやメッセージの分散など、マーケティング効果の低下を招きかねません。

広告の“目的”を認知だけに求める時代は、すでに終焉を迎えているのではないか——。この問いを起点に、多摩美術大学の佐藤 達郎教授と、マクビープラネット代表の千葉 知裕が、新しい広告設計のあり方を考察します。

広告の“目的”は、ほんとうに認知獲得だけでよいのか

佐藤教授

(以下敬称略):

(以下敬称略):

まず、「認知広告」と「ブランディング広告」が同義で語られているところに、違和感を覚えました。「認知は“覚えてもらう”」、「ブランディングは“好きになってもらう/関係をつくる”」と、異なる意味なので。

僕は広告代理店でコピーライターやクリエイティブディレクターとして数々のテレビCMに携わってきましたが、常に目指していたのは“購買への後押し”です。認知向上だけで終わるのでは、意味がない。購買につながる“好き”をつくろうという意識は強かったです。

とはいえ、「認知広告の評価が難しい」というのは、その通りでしょうね。認知度調査やブランドリフト調査をするしかありませんし、それらの調査をしたところで、売上と直接紐づけられるわけでもありませんから。

僕は広告代理店でコピーライターやクリエイティブディレクターとして数々のテレビCMに携わってきましたが、常に目指していたのは“購買への後押し”です。認知向上だけで終わるのでは、意味がない。購買につながる“好き”をつくろうという意識は強かったです。

とはいえ、「認知広告の評価が難しい」というのは、その通りでしょうね。認知度調査やブランドリフト調査をするしかありませんし、それらの調査をしたところで、売上と直接紐づけられるわけでもありませんから。

千葉:

そうですよね。現在、マクビープラネットでもタクシー広告を積極的に展開していますが、実際に問い合わせが増えたり、「タクシー広告を見たよ」とお声がけいただく機会も増えており、効果は肌で感じています。

一方で、それを誰もが納得できる形で定量的に評価するのは、やはり簡単ではありません。だからこそ、出稿によって得られた気づきを次の施策に生かし、より効果的なPDCAを回していくことが大切だと考えています。

それよりも私が気になっているのは、「認知広告=“敬遠されがちな存在”」という社会的なムードが広がっている点です。かつてのテレビCMは、番組の一部として溶け込んでいたというか、あって当たり前のものとして受け入れられていましたよね。それが今や「広告」というワード自体がネガティブなものとして捉えられているのは、正直、残念です。

一方で、それを誰もが納得できる形で定量的に評価するのは、やはり簡単ではありません。だからこそ、出稿によって得られた気づきを次の施策に生かし、より効果的なPDCAを回していくことが大切だと考えています。

それよりも私が気になっているのは、「認知広告=“敬遠されがちな存在”」という社会的なムードが広がっている点です。かつてのテレビCMは、番組の一部として溶け込んでいたというか、あって当たり前のものとして受け入れられていましたよね。それが今や「広告」というワード自体がネガティブなものとして捉えられているのは、正直、残念です。

佐藤:

まさに。広告がトレンドをつくっていた時代を知らない若年層にとって、「広告は自分の視聴体験を邪魔するもの」という認識が強いですからね。今と昔では、メディアの種類とコンテンツの量が圧倒的に違いますし。

千葉:

そうですね。相対的なコンテンツ量が増えている中で、広告効果が落ちるのは必然ですし、メディアが多様化すればするほど、どれを選ぶべきか正解が見えなくなるのも当然だと思います。

佐藤:

だから評価が難しい以前に、成果の定義ができていないんでしょうね。

今こそ広告の“目的”を問い直そう

——「すべてのマーケティングを成果報酬に」と掲げるマクビープラネットですが、千葉社長が今回の調査に込めた想いを教えてください。

千葉:

私が伝えたかったのは、「今こそ広告の“目的”を問い直す必要があるのではないか」ということです。マクビープラネットは、もともと獲得領域を得意としてきた会社であり、獲得を強化することで売上の向上につながり、ひいてはLTVの向上にも寄与すると信じてきました。

しかし、コロナ禍を経て、獲得偏重のアプローチには限界が見えてきました。オフラインのチャネルを閉ざされ、多くの企業がオンラインにシフトしたことで、短期利益を追求する風潮が高まり、“獲得”の動きが加速した。その結果、1〜2年後にはCPAが跳ね上がり、獲得コストが増大してしまったのです。このままでは、持続的な成長は望めません。

だからこそ、認知・ブランディングで母数を広げ、ミドルファネル(※)施策で興味・関心を醸成し、獲得へとつなげ、さらに購買後のフォローやリピート購入を促すCRMまでを視野に入れた、“目的と成果をつなぐ広告戦略”が必要だと考えています。

※商品やサービスに興味を持った顧客が、購入に向けて他社製品と比較・検討する段階

しかし、コロナ禍を経て、獲得偏重のアプローチには限界が見えてきました。オフラインのチャネルを閉ざされ、多くの企業がオンラインにシフトしたことで、短期利益を追求する風潮が高まり、“獲得”の動きが加速した。その結果、1〜2年後にはCPAが跳ね上がり、獲得コストが増大してしまったのです。このままでは、持続的な成長は望めません。

だからこそ、認知・ブランディングで母数を広げ、ミドルファネル(※)施策で興味・関心を醸成し、獲得へとつなげ、さらに購買後のフォローやリピート購入を促すCRMまでを視野に入れた、“目的と成果をつなぐ広告戦略”が必要だと考えています。

※商品やサービスに興味を持った顧客が、購入に向けて他社製品と比較・検討する段階

佐藤:

おっしゃる通りですね。その発想は、まさに1980年代から提唱されている「IMC(統合型マーケティング・コミュニケーション)」の考え方そのものです。当時はテレビ・新聞・雑誌・ラジオといったマスメディアを統合的に運用することに重きが置かれていましたが、インターネットの登場によってチャネルが多様化した今、実践の難易度は格段に上がっています。

それに、機能別で縦割りの組織になっている大企業では、KPIや評価軸がバラバラになりやすく、全体最適で成果を最大化するよりも、各部門や個人の目標達成が優先されがちですし。

とはいえ、IMCの本質は、「あらゆるタッチポイントで、一貫したブランド体験を届けること」にあります。社内や施策が分断されやすい今だからこそ、マクビープラネットのような広告代理店やマーケティング支援企業が“全体を束ねる視点”を持つことが、ますます重要になっていくのではないでしょうか。

それに、機能別で縦割りの組織になっている大企業では、KPIや評価軸がバラバラになりやすく、全体最適で成果を最大化するよりも、各部門や個人の目標達成が優先されがちですし。

とはいえ、IMCの本質は、「あらゆるタッチポイントで、一貫したブランド体験を届けること」にあります。社内や施策が分断されやすい今だからこそ、マクビープラネットのような広告代理店やマーケティング支援企業が“全体を束ねる視点”を持つことが、ますます重要になっていくのではないでしょうか。

獲得広告の目的は“LTVの最大化”だと言えるワケ

——ミドルファネル施策で認知と獲得をシームレスにつなぐことが重要だというお話がありましたが、マクビープラネットでは、この領域にどう向き合っているのでしょうか?

千葉:

ミドルファネルは、商品やサービスに興味を持った顧客をいかに購買へ導くかを設計する領域であり、まさに私たちが最も注力している部分です。このミドルファネル施策を最適化することで、獲得効率が劇的に変化することが見えてきたこともあり、組織的に取り組みを進めています。

具体的には、マクビープラネットで獲得広告を専門に扱ってきた人材と、他社で認知広告に携わってきた経験を持つ人材が交流しながら、認知・ブランディング、獲得、CRMといった各領域をシームレスにつなぎ、LTVを最大化するための取り組みを行っています。

具体的には、マクビープラネットで獲得広告を専門に扱ってきた人材と、他社で認知広告に携わってきた経験を持つ人材が交流しながら、認知・ブランディング、獲得、CRMといった各領域をシームレスにつなぎ、LTVを最大化するための取り組みを行っています。

佐藤:

いいですね。とても大切なことだと思います。それにしても、獲得広告を強みにしてきた御社がLTVを重視されているというのは、おもしろいですね。僕の印象では、LTVに寄与するのはブランディングだと思っていたので。

千葉:

獲得広告って、“CV(コンバージョン)したらおしまい”のようなイメージを持たれている方も多いのですが、ユーザー視点で考えると、獲得広告に接触するのは購買意欲が高まっているときなので、実はその商品・サービスに対して“最もポジティブな感情を抱いているとき”だとも言えるんですよね。そこが、お客様としての関係構築が始まるスタート地点でもあるわけですから。

それだけに、最後の後押しをしつつ、購買後までポジティブな感情の余韻を残すような獲得広告にすることが、結果的にLTVの最大化に寄与すると考えています。

それだけに、最後の後押しをしつつ、購買後までポジティブな感情の余韻を残すような獲得広告にすることが、結果的にLTVの最大化に寄与すると考えています。

佐藤:

なるほど。つまり、獲得広告であっても、感情の設計を通じてブランド体験を生み出せるというわけですね。広告を“売るための手段”ではなく、“関係構築のきっかけ”と捉える発想は、まさにこれからの時代に求められる視点だと思います。